|

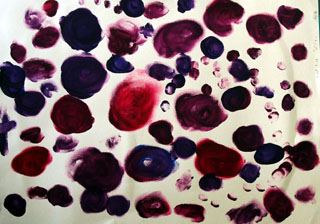

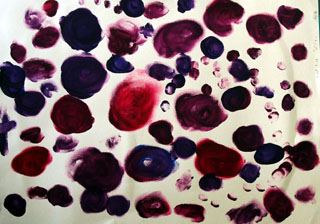

左上から二点、いずれも、確か三歳児、四歳児の作品である。葡萄が描かれている。これには、ちょっと驚き、やがて感動に変っていった。

幼稚園の若い女性指導者がこのほか多くの作品を持ってこられ、床に並べ指導方法など話された。

まず、葡萄の季節、子供が好きな葡萄をみんなで食べながら、葡萄を描いて見ようと提案、年少の子どもであるから筆は巧く使えないので、菊皿に赤と青系の絵の具を与え、混ぜるとこんな色になるんだよ、と教え、後は人差し指で描いて見よう。これだけの指導だそうだが、年齢に応じた的確な画材の選択大変行き届いているなあと感心。

一粒ずつばらばらに描かれた作品をじっと眺めていたが飽きない。微妙に一粒ずつの色に変化があり偶然であろうが光っているものもあり、いきいきと表現されている。

二点目は葡萄が房の形になっている。これが又、見事に葡萄であり、唸ってしまった。

画題の選び方、幼児が自由に使える指を筆代わりにしたこと、なんでもない事のようであるが柔軟さがなければ、考えもつかないことだ。

指導に感心し、作品に感動。

左一番下は、深町先生が52年前に指導した小学校四年生の作品。プ−ルへお腹から飛び込んだ瞬間が描かれている。水の凹み、上がる水しぶき、対岸の水に映りこんでいるものまで細かく描かれている。

おそらく、水に飛び込めるようになった嬉しさが描かせたのであろう、その気持ちが画面いっぱいに広がっている。観る者の頬をほころばせる。

真下の一点は、深町先生が作品を取り上げ説明をなさっている様子であるが、作品は機関車の整備がなされる機関区へ行って描かれた機関車である。子どもの目、子どもの目のポジションから見た機関車は圧倒的な大きさで迫るものがあるであろう、そしてその力強さが、そして、整備をしている人物が描かれている。画面の隅々まで精細な筆使いで描かれているのに感動を覚えた。

児童の絵の指導を生涯の仕事とされてこられた先生は、「美術教育の目的は、単に上手な絵を描かせることではない、絵の指導を通じて「人」を育てることで、絵は手段なんです」と淡々と仰る。

この日も、この二点を描いた、52年前の教え子が会場にみえられた、60歳を過ぎた紳士であった。半世紀も前に描いた自身の作品を苦笑いしながらも懐かしそうに観ておられた。

先生は初任の時からの生徒の絵を未だにきちんと整理されマット紙に装して保存されている。また、今日のような機会があるごとに絵の作者である教え子に必ず連絡、諒解を得ることを怠らない。この事だけで、いかに先生が生徒を、そしてすべての人を大切にされておられるかが伺われる。

単に受験技術を教えることのみに偏りがちな理科・数学・英語などの科目が優先され大切な美術教育は、今の学校では、なおざりにされ時間は、半減され受験技術のみと云ってもよい内容になってしまったことが嘆かわしい。学園が荒んでいる事と大いに関係がありそうだ。絵を観ることも絵を描くことも好きであるが、子どもの絵をじっくり見る機会が少なく、鑑賞能力もない私にとって今回の企画に参加できたことで多くを得たと喜んでいる。

誰にとっても自分が表現したものが相手に理解される喜びはうれしいことであり、自信に繋がる。

自信を得た子どものその後の成長には眼を見晴らされるものがある。

上の写真をクリックすると機関車の絵が大きくご覧になれます

|